子ども学科 カリキュラム?資格

カリキュラム構成

カリキュラムは5つの柱で構成されており、「コアⅠ」では保育者に必要な知識や技能、倫理を学び、「コアⅡ」では多様なニーズを有する子どもや家族を支えるための具体的な内容や方法を学びます。「スキルアップ」では指導?支援技術を、「フィールドチャレンジ」では教育?保育職にかかわる実習や地域活動を通し思考力?判断力?表現力を磨き、「研究」で探究力?総合力を高めます。さらに、子育てカレッジとの協働授業など地域の社会資源との連携?協働や、多文化保育などのグローバルな視野での取り組みも多く提供しています。このような学びと取り組みを通し、子どもの健やかな成長を教育と福祉の視点で支え、地域社会や国際社会に貢献できる人材の育成を目指します。

授業内容の紹介

幼児教育方法論

幼児教育の「ねらい」を達成するために求められる保育内容の指導法理解を目標に、幼児期の発達特性を踏まえた教育の方法や技術について学びます。情報機器及び視聴覚教材の活用法も含めて実践的に学び合います。

保育内容(言葉)の指導法

幼児の言葉の発達に関する現状や課題を踏まえた上で、保育内容の領域「言葉」のねらい及び内容について理解を深め、具体的な指導場面を想定して保育を構想する方法を身につけます。授業の成果は親子の前で発表します。

乳幼児保育Ⅰ

3歳未満児の発達特徴について理論的に学び、乳児モデルを使って保育実践に必要な基礎技術を習得します。子どもの発達段階や興味に応じた遊びの演習や手作りおもちゃの製作を通して保育実践力を養うことを目指します。

子ども家庭支援論

子どもの育ちの基盤である家庭の意義と役割を押さえ、家庭教育を支援する保育者が備えるべき支援の価値観と方法を学びます。地域子育て支援事業の実際について、実践者や親子に授業に参加して頂き事例的に理解します。

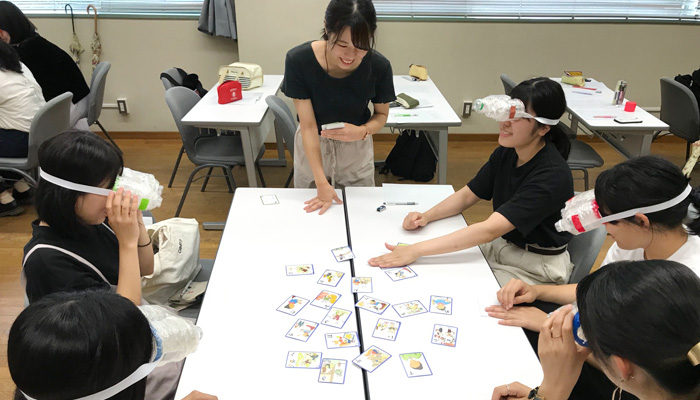

子どもの障害と支援

障害のある子どもの保育を支える理念や歴史的変遷、支援の視点?方法について学びます。障害の疑似体験やロールプレイを通して、子どもの発達や障害の特性に応じた支援の方法について具体的に考える力を養います。

音楽Ⅰ

ピアノ演奏技術の習得を通して、保育者に必要な音楽的感覚および表現力を培います。学生の進度に合わせた個人レッスンにより、初心者も着実に力をつけることができます。

図画工作Ⅰ

子どものための造形活動における基本的な援助力を養うことを目的としています。保育者として必要な造形の教養を深めるとともに、様々な材料?用具の取り扱いの方法等、造形の基礎技能の習得を図ります。

総合表現

今までに学習した身体?美術?音楽?言葉の表現を「総合」し、 乳幼児が楽しめる表現作品を小グループで制作します。授業成果は、「子どものためのアートパフォーマンス」として、地域の親子に公開します。

子ども臨床基礎演習Ⅰ

子どもの育ちをめぐる課題と保育?教育実践の場と実際を把握し、保育者としての基本的視野と姿勢を形成します。幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点の参観を通して、子ども理解の方法を具体的に学びます。

●共通教育科目 ●専門分野

| 1年次 | ||

●大学で学ぶ | ●フレッシュマンセミナー | ●キャリアデザイン |

●人文?社会科学要論 | ●自然科学要論 | ●健康科学要論 |

●心理学 | ●日本国憲法 | ●統計学 |

●コンピュータ演習Ⅰ?Ⅱ | ●健康スポーツA?B | ●健康心理学 |

●スポーツ科学 | ●未来社会論 | ●English Language Program1~4 |

●社会連携要論 | ●教育基礎論 | ●教育心理学 |

●カリキュラム論 | ●幼児と人間関係 | ●保育内容総論 |

●保育内容(人間関係)の指導法 | ●保健福祉学 | ●保育原理 |

●社会福祉の原理と政策Ⅰ | ●音楽Ⅰ?Ⅱ | ●子ども臨床基礎演習Ⅰ |

●子育て支援プロジェクト研究A | ●海外研修(保健福祉学) | ●入門ゼミナール |

| 2年次 | ||

●地域創生実践論 | ●English Language Program5~8 | ●教師論 |

●教育と社会 | ●特別支援教育の理解 | ●幼児理解の理論と方法 |

●保育?教育相談 | ●幼児と健康 | ●幼児と言葉 |

●幼児と表現A?B?C | ●保育内容(健康)の指導法 | ●保育内容(言葉)の指導法 |

●保育内容(音楽表現)の指導法 | ●保育内容(造形表現)の指導法 | ●保育内容(身体表現)の指導法 |

●子ども?家庭福祉Ⅰ?Ⅱ | ●社会的養護Ⅰ?Ⅱ | ●子ども家庭支援の心理学 |

●子どもの保健 | ●身体機能と障害 | ●知的発達と障害 |

●地域福祉と包括的支援体制Ⅰ?Ⅱ | ●音楽Ⅲ | ●保育実習ⅠA |

●保育実習指導ⅠA | ●子ども臨床基礎演習Ⅱ | ●子育て支援プロジェクト研究B |

●基礎ゼミナール | ? | ? |

| 3年次 | ||

●幼児と環境 | ●保育内容(環境)の指導法 | ●保育内容総合演習 |

●社会福祉の原理と政策Ⅱ | ●子どもの食と栄養Ⅰ?Ⅱ | ●乳幼児保育Ⅰ?Ⅱ |

●子どもの健康と安全 | ●子ども家庭支援論 | ●子どもの障害と支援 |

●子ども学概論 | ●臨床心理学 | ●音楽Ⅳ |

●図画工作Ⅰ?Ⅱ | ●体育Ⅰ?Ⅱ | ●教育実習 |

●教育実習指導 | ●保育実習ⅠB | ●保育実習指導ⅠB |

●地域保健福祉演習 | ●フードビジネス学 | ●多文化保育 |

●専門ゼミナール | ? | ? |

| 4年次 | ||

●幼児教育の方法と技術 | ●保育?教育実践演習 | ●子ども家庭支援演習 |

●総合表現 | ●表現協働実践演習Ⅰ?Ⅱ | ●保育実習Ⅱ |

●保育実習指導Ⅱ | ●保育実習Ⅲ | ●保育実習指導Ⅲ |

●研究ゼミナール | ? | ? |

資格取得について

子ども学科では、以下の資格が取得可能です。

幼稚園教諭一種免許状

保育士資格

上記の他に、以下の任用資格が取得できます。

- 社会福祉主事

- 児童福祉司(子ども学科では、単位取得の他に1年以上の実務経験が必要)

- 児童指導員

- 家庭相談員

実習の概要

保育実習ⅠA

本人または家庭環境上の理由から、保護や専門的支援を必要とする子どもが入所する施設での、子どもの理解と支援、施設の機能および保育士の役割や倫理について体験を通じ理解する。

(主な実習先)

保育所を除く児童福祉施設

保育実習ⅠB

保育所における保育活動の展開や保育環境を学び、子どもの理解と援助を行う。また、指導案の作成と実践を体験する。保育士の役割や倫理について体験を通じ理解する。

(主な実習先)

保育所

幼保連携型認定こども園

保育実習Ⅱ

既習教科や保育実習ⅠBの経験を踏まえ、子どもの保育および保護者支援について総合的に学ぶ。

(主な実習先)

保育所

幼保連携型認定こども園

保育実習Ⅲ

既習教科や保育実習ⅠAの経験を踏まえ、子どものニーズの把握と支援、保護者および家庭支援のための知識、技術、判断力を総合的に学ぶ。

(主な実習先)

保育所を除く児童福祉施設

教育実習

幼稚園において、幼児教育について既習した理論と技能を実践と結びつけて理解し、教育的実践力に関わる能力を養う。

(主な実習先)

幼稚園

幼保連携型認定こども園

※実習時期については変更されることがあります。

※保育実習ⅡとⅢはどちらかの選択必修です。